6万年前 現生人類の出アフリカ。(ホモサピエンスの出アフリカは20万年前に遡る)

|

旧石器捏造事件: 新十津川町総進不動坂(20万年前)、上川郡清水町下美蔓西遺跡(50万年前)が発見されたが、いずれも後に捏造であることが明らかとなる。 |

4万5000年前 北海道にマンモスとナウマン象が共存(野幌)。ナウマンはそれ以前より、マンモスはそれ以降に生息しており、この時期に重なったもの。

3万5千年前 旧石器時代人(古モンゴロイドと呼ばれる先発人)が渡来。マンモスハンターがシベリア・サハリンより進出。石器は残されているが人骨の発見はない。

約2万年前 最後の氷河期。函館市桔梗、千歳市祝梅三角山、上士幌町嶋木に後期旧石器人の先土器遺跡が発見されている。

1万5千年前 気候の温暖化に伴い、旧石器時代から縄文文化に移行。木の実の採集、煮炊きしての食事が広がる。

|

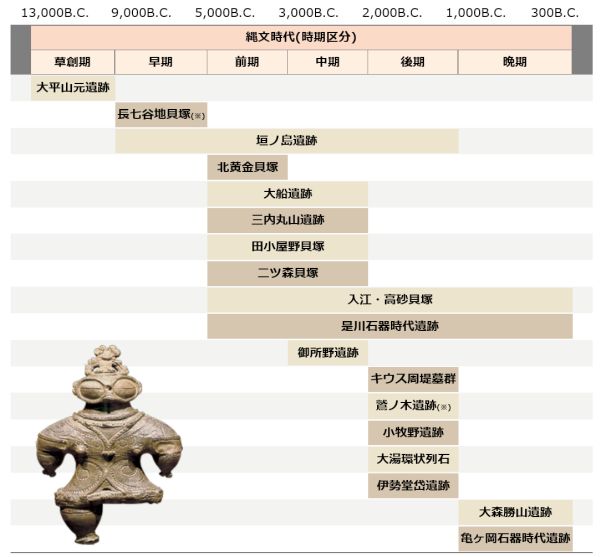

現在のところ、青森県外ヶ浜町の大平山元遺跡が16,500年前と算定され、最古の縄文遺跡とされる。土器も石鏃も(98年発見)世界最古とされる。 |

縄文遺跡群世界遺産登録推進事務局のサイトより転載

縄文遺跡群世界遺産登録推進事務局のサイトより転載

紀元前5千年 縄文前期が始まる。一気に遺跡数が増え、三内丸山遺跡、大船遺跡など大規模な拠点集落が発達する。ヒスイや黒曜石等の交易が盛んとなる。

紀元前2千年 縄文後期に入る。大規模な拠点集落は減少し、集落の拡散化、分散化が進む。

紀元前1500 函館市南茅部町の大船遺跡の集団墓。縄文時代後期後半のものとされる。中空土偶は国宝に指定された。

紀元前1千年 九州北部に弥生文化が発生。青森県津軽平野西南部に縄文晩期の亀ヶ岡遺跡。遮光土偶など多数の遺品が出土。

紀元前3世紀 この頃、北方まで温暖化。津軽平野まで稲作が拡大する。

続縄文時代

紀元前2世紀 非農耕の縄文社会でありながら、本州から金属器が流入するようになり、北海道独特の続縄文時代が始まる。(恵山文化→江別文化→北大文化に細分される)

西暦0年~ 気候が寒冷化。東北北部での水稲耕作が断絶。無遺物の時代が続く。ほぼ無人の原野と化したと思われる。

4世紀 東北北部は寒冷化し、北海道に起源を持つ続縄文文化が仙台平野と新潟平野を結ぶ線まで進出。このラインの南北に、帰化縄文人(エミシ)との混住ゾーンが形成される。

|

帰化縄文人は半農半猟に移行し、徐々に言語を含む日本文化を受け入れるようになる。彼らはその後北進し、ハイブリッドな「蝦夷文化」を形成するようになる。 |

4世紀 会津大塚山古墳など東北地方南部に大和風の古墳が作られる。

5世紀 オホーツク人が南下。主流はオホーツク海沿いに進出。根室、千島方面に固有の文化が広がる。一部は海獣を追って日本海沿岸を南下。天売、焼尻、奥尻などの島に進出。モヨロ貝塚からは宋銭が発見されており、中国大陸との交流を示す。

|

ニブフ: 現代において間宮海峡の両岸に済む少数民族。ギレミ、ギリヤークとも呼ばれる。ミトコンドリアDNAはハプロYを示す。このDNAは縄文人には見られないが、アイヌ人の2割に存在する。 |

450年~ 帰化縄文人(エミシ)が混住ゾーンを越えて北上。東北北部(現在の岩手北部から八戸にかけて)まで進出する。

|

岩手北部の中半入遺跡では農耕、馬の飼育が行われ、前方後円墳も作られている。また皮なめしの工房跡も見つかっている。 |

500年ころ 岩手北部・八戸で、続縄文人の痕跡が消え、「帰化人」の遺構のみとなる。

500年~ 道北や道東のオホーツク人遺跡にも本州産の鉄器が流入する。

500年以降、東北の蝦夷(えみし)については、別ファイル「東北蝦夷の滅亡史」へ移行。本年表では北海道の続縄文から擦文時代のみを扱う。

544年 日本書紀の記事に「粛慎(あしはせ)が佐渡島に来着し、漁撈を営んだ」との記載あり。

|

粛慎: 諸説あり。読み方もミセハシ、アシハセ、ミシハセなどまちまち。南下したオホーツク人であろうと思われる。 |

600年ころ オホーツク人が奥尻島に拠点建設。夏の間漁撈をおこなったとされる。

650年ころ 唐の史料に、流鬼(オホーツク人?)が黒テンの毛皮を献上したとの記載あり。

阿倍比羅夫の蝦夷征服(全容は「東北蝦夷年表」へ)

659年3月 二回目の北征。飽田・渟代・ツカルを制圧。これら三郡のほか胆振鉏(いふりさへ)の蝦夷20人を集めて饗応。

|

北海道から、他の地域をさしおいて胆振の蝦夷が呼ばれていることは注目に値する。 |

659年 その後肉入籠(シシリコ)に渡る。先住民の勧めにしたがい、後方羊蹄(しりべし)に郡領(コオリノミヤッコ)を置いたとの記述。(58年と59年の北征は、同じ出来事を別々の原典から取った可能性もあるとされる)

659年 日本書紀では「ある本にいわく」として、この年も粛慎と戦い、捕虜49人を連れ帰ったとする。

659年 中国の史書「新唐書」の「通典」、日本から「使者与蝦夷(夷)人偕朝」と述べる。このとき使者は、「蝦夷(エミシ)には都加留(つがる)・アラ蝦夷(あらえみし)、そして熟蝦夷(にぎえみし)の三種類の蝦夷がいる」と説明したという。

660年3月 三回目の北方遠征。200艘の船で日本海を北上。大河のほとりで、渡島(ワタリシマ)の蝦夷の要請を受け粛慎と戦い、これを殲滅する。

|

海の畔に渡嶋の蝦夷一千余の集落があり、そこに粛慎の船団が攻撃して来る。阿倍比羅夫は絹や武器などを差し出し、相手の出方を探る。粛慎からは長老が出てきて、それらのものをいったん拾い上げるが、そのまま返し、和睦の意思がないことを示す。 |

5月 阿倍比羅夫、朝廷に粛慎など50人を献上。

|

瀬川さんは弊賂弁嶋を奥尻島としている。青苗にオホーツク人の遺跡があることから、この説は説得力がある。この際、大河は瀬棚に注ぐ後志利別川に比定される。 |

696年 大和朝廷、渡島蝦夷の伊奈理武志(イナリムシ)、粛慎の志良守叡草(シラスエソウ)らに錦、斧などを送る。(日本書紀 持統天皇10年)

擦文文化

7世紀 続縄文時代に代わり、本州の土師器の影響を受けた擦文文化が発生。擦文土器が道内各地に普及。竪穴住居だが、中央の炉に代わり壁際にかまどがすえられる。部分的に農耕もおこなわれた。

718年 渡度島蝦夷87人が大和朝廷に馬千匹を贈る。(信じがたい!)

8世紀 江別市、恵庭市に「北海道式古墳」が出現。土師器や須恵器、蕨手刀などが副葬され、大和文化の強い影響が窺われる。古墳文化は1世紀ほどで消滅。

802年6月 朝廷の出羽太政官、渡島蝦夷との私交易を禁止。エミシの財政的弱体化が狙いか?

879年1月 渡島蝦夷首103人が3千人を率いて秋田城に詣でた。元慶の乱の直後でもあり、朝廷はこれを歓迎する(日本三代実録)。この頃のものとみられる夷の印入りの土師器の杯が札幌、余市から出土している。

9世紀 オホーツク文化が衰退、消滅。東部にはトビニタイ文化として残存したとされる。(トビニタイの名は羅臼町飛仁帯で発見された土器にちなむ)

1200年頃 擦文文化(土器)の時代が終わりを遂げるとともに、大和文化(鉄器と漆器)の影響を色濃く受けたアイヌ文化が登場。

1200年頃 交易による商品経済を背景に集団の組織化を進め、海浜を含めた大きな河川流域に強力な結束力を持つ地域集団を形づくった。6つの独立した部族グループがあったと考えられている。オホーツク文化領域までアイヌの居住域が拡大。

東エンジウ |

西エンジウ |

シュムクル |

ペニウンクル |

メナシクル |

サムンクル |

南樺太の東海岸 |

樺太西海岸と余市、枝幸、網走 |

道南 |

石狩川上流 |

道東から日高 |

室蘭から静内 |

補論 樺太アイヌ(骨嵬)の元帝国との戦い

松前藩の歴史が始まるまで、無文字の時代が続くアイヌ人の歴史だが、一度だけ華々しく中国の歴史に登場する。それが骨嵬(クイ)と呼ばれる人々である。時空的にはこの時期にオホーツク人を北方に追いやりながら南樺太まで進出したアイヌ人と考えられるので、ここに一つのエピソードとして紹介する。

1250年頃 蒙古は黒龍江の河口の奴児干(ヌルガン)に東征元帥府を置いて、河口から樺太にかけての吉烈迷(ギレミ)を支配下に置く。樺太に住む骨嵬(クイ)は蒙古に従わず。

|

ギレミはギリャーク族。ニヴフ人とされる。彼らはかつてのオホーツク人と遺伝学的には同根とされる。これに対しクイは樺太まで進出したアイヌとされる。 |

1264年11月 骨嵬が吉烈迷を攻撃。吉烈迷は蒙古に救援を求める。蒙古軍は骨嵬を攻撃し樺太を占領。骨嵬は蒙古への朝貢を約束。

1283年 元、骨嵬に対して兵糧用の租税を免除。阿塔海が日本を攻撃するための造船を進める。

1284年 骨嵬は元に反旗を翻す。戦いは86年まで数次にわたり続く。元は数千艘の軍船と1万以上の兵力を投入し、鎮圧。

1297年5月 瓦英・玉不廉古らが指揮する骨鬼軍が反乱。海を渡りアムール川下流域のキジ湖付近で元軍と衝突。

1308年 骨嵬が元に降伏。これ以後、樺太アイヌは元に安堵され、臣属・朝貢する関係となる。

|

海保氏は、考古学的事実から、当時樺太にそれほど強大なアイヌ武装集団は存在していなかったとし、元軍二万と対決したのは安藤氏だったと推理している。とすれば、終戦処理をめぐり安東軍内部に鎌倉派と元派の分裂が起きた可能性もある。 |

1411年 中国を制覇した明がアムール川下流域まで進出。出先機関をカラフトなどに設置、苦夷(アイヌ)と交易する。