男と女の違い

プロローグ

やがて彼らも出会いを重ね、子を残していく。地球上の多くの命に与えられた、この自然の摂理。生命が誕生した、38億年前から、生き物たちは、子孫を残し続けた。そしてそこには、オスとメス。男と、女がいた。

やがて彼らも出会いを重ね、子を残していく。地球上の多くの命に与えられた、この自然の摂理。生命が誕生した、38億年前から、生き物たちは、子孫を残し続けた。そしてそこには、オスとメス。男と、女がいた。

それははるか昔から、途絶えることなく繰り返されてきた。生命の誕生。人も、動物も、地球上の多くの生き物が、性別を持つ。男と女。オスとメス。お互いにパートナーを見つけ、子孫を残し、育んできた。それは、選ばれたものにだけ許された、神秘の営み。

それははるか昔から、途絶えることなく繰り返されてきた。生命の誕生。人も、動物も、地球上の多くの生き物が、性別を持つ。男と女。オスとメス。お互いにパートナーを見つけ、子孫を残し、育んできた。それは、選ばれたものにだけ許された、神秘の営み。

自らの魅力をアピールし、メスの気に入る贈り物をし、力でメスを奪い合うオスたち。勝った者は、自分の記憶を次の世代に残し、敗れた者は、さらなる手段を尽くして子を残そうとする。二つの個性が出会い、ひとつになり、新たな命が誕生する。そのためになくてはならないもの。

自らの魅力をアピールし、メスの気に入る贈り物をし、力でメスを奪い合うオスたち。勝った者は、自分の記憶を次の世代に残し、敗れた者は、さらなる手段を尽くして子を残そうとする。二つの個性が出会い、ひとつになり、新たな命が誕生する。そのためになくてはならないもの。

それが男と女、オスとメス。男と女は、どうやって作られるのか。男と女は、どこが違うのか。そして、男と女は、なぜ必要なのだろうか。その裏には、人類の進化の重大な謎が隠されていた。

それが男と女、オスとメス。男と女は、どうやって作られるのか。男と女は、どこが違うのか。そして、男と女は、なぜ必要なのだろうか。その裏には、人類の進化の重大な謎が隠されていた。

受精 男と女はどうつくられる

ヒト科ホモサピエンスのオスとメス。人間の男と女。男と女が出会い、愛を告げ、結ばれ、そして、新しい生命が生み出される。謎と神秘の物語の始まりである。

ヒト科ホモサピエンスのオスとメス。人間の男と女。男と女が出会い、愛を告げ、結ばれ、そして、新しい生命が生み出される。謎と神秘の物語の始まりである。

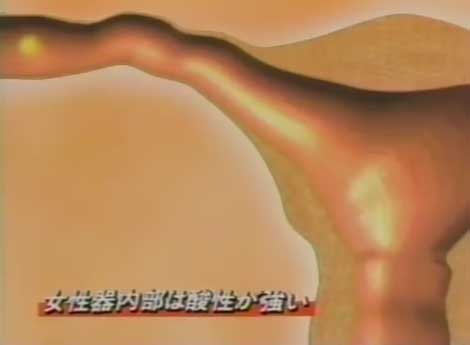

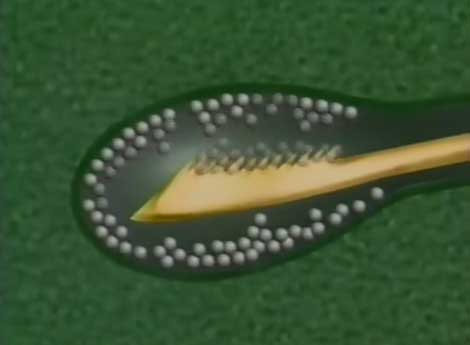

一つの卵子に対して、放たれた精子の数は、およそ2億。この中から、卵子にたどり着く精子はたった一つ。精子たちの2億分の1の競争が、今始まった。女性性器の中は酸性の海。精子は酸に弱く、次々にその数を減らしていく。

一つの卵子に対して、放たれた精子の数は、およそ2億。この中から、卵子にたどり着く精子はたった一つ。精子たちの2億分の1の競争が、今始まった。女性性器の中は酸性の海。精子は酸に弱く、次々にその数を減らしていく。

この過酷な旅を切り抜けるのは、ひとえに、数の戦略のおかげなのだ。そして、受精できるのはたった一つの精子。受精。生命誕生の瞬間。卵子は、勝ち残った精子を受け入れると、表面の膜を閉じ、ほかの精子を受け入れない。

この過酷な旅を切り抜けるのは、ひとえに、数の戦略のおかげなのだ。そして、受精できるのはたった一つの精子。受精。生命誕生の瞬間。卵子は、勝ち残った精子を受け入れると、表面の膜を閉じ、ほかの精子を受け入れない。

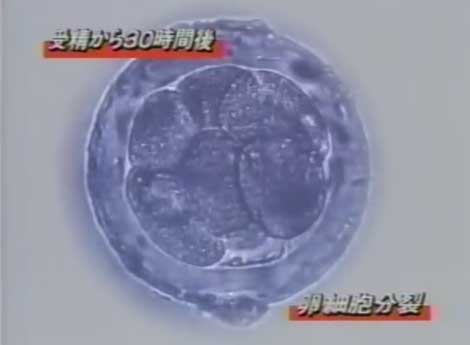

双子の場合も、卵子にたどり着く精子は一つだけ。受精後、卵細胞が分裂して二つの生命が誕生。一卵性双生児である。だから、外見上よく似た同じ性別の双子が誕生する。

双子の場合も、卵子にたどり着く精子は一つだけ。受精後、卵細胞が分裂して二つの生命が誕生。一卵性双生児である。だから、外見上よく似た同じ性別の双子が誕生する。

性決定

受精から30時間後、卵細胞は分裂を始める。分裂を繰り返し、やがて胎児の形になると卵細胞の中に初めて心臓が生まれ、力強く躍動する。性別を決定する遺伝子は、実は精子の中に隠されていた。精子には、X染色体を持った精子と、Y染色体を持った精子の二種類があり、

受精から30時間後、卵細胞は分裂を始める。分裂を繰り返し、やがて胎児の形になると卵細胞の中に初めて心臓が生まれ、力強く躍動する。性別を決定する遺伝子は、実は精子の中に隠されていた。精子には、X染色体を持った精子と、Y染色体を持った精子の二種類があり、 X染色体を持った卵子との受精時の組み合わせが性別を決定するのである。

X染色体を持った卵子との受精時の組み合わせが性別を決定するのである。 卵子のXが、Xを持った精子と結びつけば、女性に。Yを持った精子と結びつけば、男性に生まれる。Y染色体を持った精子の遺伝子は、SRY、精巣決定遺伝子と呼ばれている。なぜ、精巣決定遺伝子と呼ばれるのか。もともと、卵子の中に準備されている細胞は、卵巣になるように作られている。

卵子のXが、Xを持った精子と結びつけば、女性に。Yを持った精子と結びつけば、男性に生まれる。Y染色体を持った精子の遺伝子は、SRY、精巣決定遺伝子と呼ばれている。なぜ、精巣決定遺伝子と呼ばれるのか。もともと、卵子の中に準備されている細胞は、卵巣になるように作られている。

そして、Xを持った精子と受精してX・Xの組み合わせとなればそのまま女性として生まれる。

そして、Xを持った精子と受精してX・Xの組み合わせとなればそのまま女性として生まれる。 いっぽう、精巣決定遺伝子を持ったYの精子と受精してX・Yの組み合わせになった場合には、精巣に作り替える作業が行われる。つまり、男性になるのだ。全ての人間は、もとは女性だったのだ。

いっぽう、精巣決定遺伝子を持ったYの精子と受精してX・Yの組み合わせになった場合には、精巣に作り替える作業が行われる。つまり、男性になるのだ。全ての人間は、もとは女性だったのだ。

男と女の違い 脳

X・Yの組み合わせになった場合、アンドロゲンと呼ばれるホルモンが、各器官を男性に作り替える。この働きによって、妊娠期間中から生後4か月後くらいまでに、脳が、男性の脳に作られていく。

X・Yの組み合わせになった場合、アンドロゲンと呼ばれるホルモンが、各器官を男性に作り替える。この働きによって、妊娠期間中から生後4か月後くらいまでに、脳が、男性の脳に作られていく。

男性の脳と女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ脳梁の太さが違い、これがのちに、男と女の内面的な違いを作り出す元になるのではないかと考えられている。

男性の脳と女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ脳梁の太さが違い、これがのちに、男と女の内面的な違いを作り出す元になるのではないかと考えられている。

そして、8歳から16歳にかけての、第二次性徴期になると、男女の外見上の違いがさらにはっきりと区別され、お互い、繁殖相手である異性を意識し始める。そして、男と女は出会い、愛を告げ、結ばれ、新しい生命を生み出し、次の世代に二人の遺伝子を残す。

そして、8歳から16歳にかけての、第二次性徴期になると、男女の外見上の違いがさらにはっきりと区別され、お互い、繁殖相手である異性を意識し始める。そして、男と女は出会い、愛を告げ、結ばれ、新しい生命を生み出し、次の世代に二人の遺伝子を残す。

男と女の違い 体

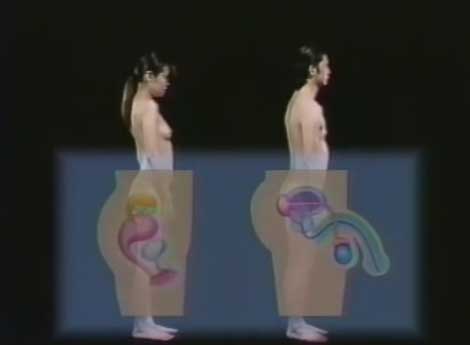

男と女の違いは、いったいどこにあるのだろうか。そして、男らしさ、女らしさは、我々に何をもたらしたのか。受精の瞬間、遺伝子によって決められた男と女。ここで改めて、外見上の違いを見て見よう。男性の身体は、筋肉質で全体的に骨ばっており、

男と女の違いは、いったいどこにあるのだろうか。そして、男らしさ、女らしさは、我々に何をもたらしたのか。受精の瞬間、遺伝子によって決められた男と女。ここで改めて、外見上の違いを見て見よう。男性の身体は、筋肉質で全体的に骨ばっており、

女性は脂肪が多く、体つきは全体に丸みを帯びている。ひげや体毛の濃さ。のどぼとけの有る無し。そして、生殖器のつくり。男らしい肉体、女らしい肉体の外見上の違いはさまざまである。

女性は脂肪が多く、体つきは全体に丸みを帯びている。ひげや体毛の濃さ。のどぼとけの有る無し。そして、生殖器のつくり。男らしい肉体、女らしい肉体の外見上の違いはさまざまである。

しかし、この概念に合わない人もいる。フィリピンの女子陸上選手、ナンシー・ナバルダ。国内では、無敵の彼女だが、その外見が女性らしくないことから、代表選手になれなかった。

しかし、この概念に合わない人もいる。フィリピンの女子陸上選手、ナンシー・ナバルダ。国内では、無敵の彼女だが、その外見が女性らしくないことから、代表選手になれなかった。 そもそも子供のうちは、男女の外見上の違いは生殖器以外に見ることができない。生まれた子供の男女の判別を間違えて、大きくなってから訂正されることもある。たとえば、ライオンと比べれば、人の男女の場合、外見上の性別の違いは、わずかなものでしかないことがわかる。

そもそも子供のうちは、男女の外見上の違いは生殖器以外に見ることができない。生まれた子供の男女の判別を間違えて、大きくなってから訂正されることもある。たとえば、ライオンと比べれば、人の男女の場合、外見上の性別の違いは、わずかなものでしかないことがわかる。

性転換する動物

ところが、動物の世界でも男女の区別がつかないものも数多く存在している。特にペンギンは、全ての種類でオスとメスの外見上の違いがほとんどない。また、子育てがメスの役割とも限らない。マダラミズカキヤドクガエルは、オスが子供を背負い、子守をしながら子育てをする。

ところが、動物の世界でも男女の区別がつかないものも数多く存在している。特にペンギンは、全ての種類でオスとメスの外見上の違いがほとんどない。また、子育てがメスの役割とも限らない。マダラミズカキヤドクガエルは、オスが子供を背負い、子守をしながら子育てをする。

タツノオトシゴは、なんと、オスが出産をする。メスは、育児嚢と呼ばれるオスの袋に産卵をする。そしてオスは、産み付けられた卵を孵化させ、子供を出産する。オスがお腹を痛めて、子供を世に出すのだ。

タツノオトシゴは、なんと、オスが出産をする。メスは、育児嚢と呼ばれるオスの袋に産卵をする。そしてオスは、産み付けられた卵を孵化させ、子供を出産する。オスがお腹を痛めて、子供を世に出すのだ。

海の生き物の中には、性転換するものも多い。ハナヒゲウツボは、成長とともに性転換をする。子どものうちは黒く、成長して青くなると全員がオスに、さらに成長すると、今度はすべてメスに変わる。

海の生き物の中には、性転換するものも多い。ハナヒゲウツボは、成長とともに性転換をする。子どものうちは黒く、成長して青くなると全員がオスに、さらに成長すると、今度はすべてメスに変わる。 必然的に、ハナヒゲウツボの若いオスは、年上のメスとしか、交尾ができない。クマノミは、基本的にはオスしかいない。しかし、その中の一番大きいクマノミだけが、メスに性転換をして交尾、産卵を行う。このメスが死ねば、次に大きなオスが性転換してメスになる。

必然的に、ハナヒゲウツボの若いオスは、年上のメスとしか、交尾ができない。クマノミは、基本的にはオスしかいない。しかし、その中の一番大きいクマノミだけが、メスに性転換をして交尾、産卵を行う。このメスが死ねば、次に大きなオスが性転換してメスになる。 ベラの仲間、ブルーヘッドは、生まれつきオスのものと、メスからオスに性転換するものの二種類がある。このように、海の生き物に性転換するものが多いのは、体の構造が比較的簡単なためで、100種類から1,000種類いるといわれている。

ベラの仲間、ブルーヘッドは、生まれつきオスのものと、メスからオスに性転換するものの二種類がある。このように、海の生き物に性転換するものが多いのは、体の構造が比較的簡単なためで、100種類から1,000種類いるといわれている。

さらにオスとメス、両方の機能を持つ雌雄同体と呼ばれる生き物たちも存在する。しかし彼らも、自分だけでは交尾はできない。フジツボは、生殖器の届く範囲にペアとなる相手がなくては繁殖ができない。

さらにオスとメス、両方の機能を持つ雌雄同体と呼ばれる生き物たちも存在する。しかし彼らも、自分だけでは交尾はできない。フジツボは、生殖器の届く範囲にペアとなる相手がなくては繁殖ができない。

雌雄同体だから相手を見つけることはそう難しくはない。オスとメスの区別がなく、雌雄同体のほうが、ペアを見つける可能性は高くなる。

雌雄同体だから相手を見つけることはそう難しくはない。オスとメスの区別がなく、雌雄同体のほうが、ペアを見つける可能性は高くなる。

チョウチンアンコウのオスにいたっては、繁殖でしか役に立たないために、生殖以外の器官を極力切り捨て、メスに食いついて生活をしている。オスは餌をとることもできず、メスの血液から栄養を取り、生きている。その結果、体はメスに比べ極端に小さい。このようなオスを矮雄(わいゆう)という。

チョウチンアンコウのオスにいたっては、繁殖でしか役に立たないために、生殖以外の器官を極力切り捨て、メスに食いついて生活をしている。オスは餌をとることもできず、メスの血液から栄養を取り、生きている。その結果、体はメスに比べ極端に小さい。このようなオスを矮雄(わいゆう)という。

そして、性別を必要としない繁殖、必ずしもオスを必要としない生き物もたくさんいる。男と女の形は、実にさまざまである。いったいなぜ、性別は必要なのだろうか。

そして、性別を必要としない繁殖、必ずしもオスを必要としない生き物もたくさんいる。男と女の形は、実にさまざまである。いったいなぜ、性別は必要なのだろうか。

女性社会 ミジンコ

オスとメスは、出会い、結ばれ、子孫を残す。このような手続きを全く必要としない繁殖方法を取る生き物もたくさんいる。その一つがミジンコである。サックス奏者で、ミジンコ研究家でも知られる坂田明氏は、ミジンコの独特な繁殖方法に、男と女が必要な理由が隠されているという。

オスとメスは、出会い、結ばれ、子孫を残す。このような手続きを全く必要としない繁殖方法を取る生き物もたくさんいる。その一つがミジンコである。サックス奏者で、ミジンコ研究家でも知られる坂田明氏は、ミジンコの独特な繁殖方法に、男と女が必要な理由が隠されているという。

池や水たまりに生息している微生物のミジンコが、いったい何を教えてくれるのだろうか。

池や水たまりに生息している微生物のミジンコが、いったい何を教えてくれるのだろうか。

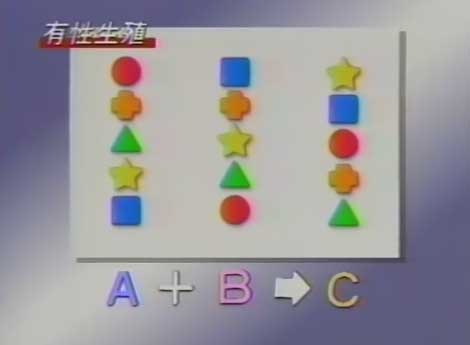

坂田明氏「ミジンコの増え方は、処女生殖ともいいます。つまり、メスがメスを生んでいくわけです。この場合オスは要りません。ミジンコはメスがメスを産んで、爆発的に増えます。」

坂田明氏「ミジンコの増え方は、処女生殖ともいいます。つまり、メスがメスを生んでいくわけです。この場合オスは要りません。ミジンコはメスがメスを産んで、爆発的に増えます。」

ミジンコはメスしかいない。メスだけで産卵し、産まれてくる子供はすべてメス。メスだけで繁殖する、女性社会なのだ。しかし、オスは存在しているという。いったい、どこにいるのだろうか。

ミジンコはメスしかいない。メスだけで産卵し、産まれてくる子供はすべてメス。メスだけで繁殖する、女性社会なのだ。しかし、オスは存在しているという。いったい、どこにいるのだろうか。

坂田明氏「ミジンコは、環境が悪化しますとですね、水がなくなるとかエサがなくなるとか、酸素が不足するとか、そういった意味です。このときに、メスはですね、オスとメスを産み分けます。ほかのメスと、このオスが、交尾をします。つまりこれは、両性生殖ということになります。」

坂田明氏「ミジンコは、環境が悪化しますとですね、水がなくなるとかエサがなくなるとか、酸素が不足するとか、そういった意味です。このときに、メスはですね、オスとメスを産み分けます。ほかのメスと、このオスが、交尾をします。つまりこれは、両性生殖ということになります。」

ミジンコのオスは、環境が悪化したときにだけ登場する。そして、オスとメスで繁殖を行う。この不思議な生殖行動の謎を解くカギは、生命が誕生した、はるか昔にある。

セックスの誕生

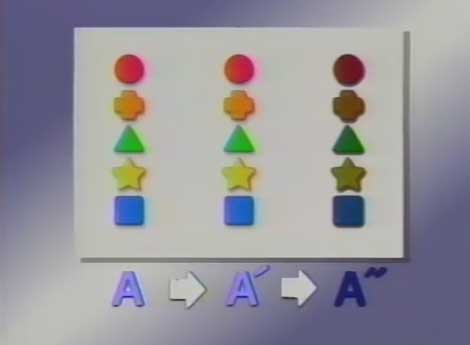

38億年前、最初の生命が海で誕生した。それは、単細胞生物と呼ばれる生き物だった。そして20億年たったころ、海で生まれた単細胞生物は、効率よく子孫を残すために自らの身体を分裂させる、増殖という繁殖方法によって子孫を増やし、生きながらえてきた。しかし14億年前、地球の環境が激変。大陸ができたことで、豊かな海がいくつかに仕切られ、栄養分に限りが生じた。彼らは、絶滅の危機を回避するために、個体同士を寄り添わせ、お互いの栄養を共有する、融合という作戦に出た。これが、実はセックスの起源ではないかと考えられている。

38億年前、最初の生命が海で誕生した。それは、単細胞生物と呼ばれる生き物だった。そして20億年たったころ、海で生まれた単細胞生物は、効率よく子孫を残すために自らの身体を分裂させる、増殖という繁殖方法によって子孫を増やし、生きながらえてきた。しかし14億年前、地球の環境が激変。大陸ができたことで、豊かな海がいくつかに仕切られ、栄養分に限りが生じた。彼らは、絶滅の危機を回避するために、個体同士を寄り添わせ、お互いの栄養を共有する、融合という作戦に出た。これが、実はセックスの起源ではないかと考えられている。 それまでの細胞分裂による個体の繁殖は、増殖であり、もとの遺伝子のクローン、すなわち、コピーでしかなかった。つまり、個体の弱点をそのまま受け継いでしまう。さらに、コピーのコピーを重ねていくと、遺伝子の質が悪くなってしまう。非常に危険な繁殖方法だったのだ。

それまでの細胞分裂による個体の繁殖は、増殖であり、もとの遺伝子のクローン、すなわち、コピーでしかなかった。つまり、個体の弱点をそのまま受け継いでしまう。さらに、コピーのコピーを重ねていくと、遺伝子の質が悪くなってしまう。非常に危険な繁殖方法だったのだ。

ところが、別の個体間で違った遺伝子を混ぜ合わせることによって、親とは違う個性を持った個体が生まれる。それまで耐えきれなかった悪い環境のなかでも、生きながらえる個体を作り出すことが、可能になったのだ。環境が悪化すると登場するミジンコのオス。もし環境が安定していれば、ミジンコにオスは必要ない。

ところが、別の個体間で違った遺伝子を混ぜ合わせることによって、親とは違う個性を持った個体が生まれる。それまで耐えきれなかった悪い環境のなかでも、生きながらえる個体を作り出すことが、可能になったのだ。環境が悪化すると登場するミジンコのオス。もし環境が安定していれば、ミジンコにオスは必要ない。 環境が悪化し、新たな適応能力を持った個体を出現させ、次の世代へ生命を残すときにだけ、オスが必要となる。

環境が悪化し、新たな適応能力を持った個体を出現させ、次の世代へ生命を残すときにだけ、オスが必要となる。 そして、オスとメスが繁殖を行い、新たな適応能力を持った個体を作り出す。男女という区別は、新たな遺伝子を生み出すために考え出された、画期的なシステムだったのだ。

そして、オスとメスが繁殖を行い、新たな適応能力を持った個体を作り出す。男女という区別は、新たな遺伝子を生み出すために考え出された、画期的なシステムだったのだ。

さらに、次々に生まれてくる新型ウィルスに適応するために、遺伝子は進化し続ける必要があったともいわれている。そして近年、あの最強のウィルスと思われたエイズに負けない、新たな抵抗力を持つと思われる人間が、ケニアで発見され、話題となった。それは、絶え間なく進化し続ける遺伝子の闘いの成果なのかもしれない。生命は、オスとメスが存在することによって、さらに強く、生まれ変わることができるのだ。

さらに、次々に生まれてくる新型ウィルスに適応するために、遺伝子は進化し続ける必要があったともいわれている。そして近年、あの最強のウィルスと思われたエイズに負けない、新たな抵抗力を持つと思われる人間が、ケニアで発見され、話題となった。それは、絶え間なく進化し続ける遺伝子の闘いの成果なのかもしれない。生命は、オスとメスが存在することによって、さらに強く、生まれ変わることができるのだ。

求愛 男と女のサバイバル

パートナーを獲得するための、競争。求愛。生き残りをかけた、男と女の命懸けの戦略が始まる。動物たちは、パートナーを求めて、たゆまぬ努力をする。それが求愛だ。オスは、メスに気に入ってもらうために、自らの身体を目立たせ、ほかのオスたちと激しい競争をする。

パートナーを獲得するための、競争。求愛。生き残りをかけた、男と女の命懸けの戦略が始まる。動物たちは、パートナーを求めて、たゆまぬ努力をする。それが求愛だ。オスは、メスに気に入ってもらうために、自らの身体を目立たせ、ほかのオスたちと激しい競争をする。 大きな角を持った、オスジカ。その大きな角は、オス同士の闘いにも使われるが、メスを獲得するためのシンボルでもある。

大きな角を持った、オスジカ。その大きな角は、オス同士の闘いにも使われるが、メスを獲得するためのシンボルでもある。 角を大きくするためには、多量のカルシウムを犠牲にする必要がある。また武器としては、必要以上に大きく、敵から逃げるときにはかえって邪魔にさえなる。またクジャクの羽も、必要以上に大きく派手である。このようにオスが、さまざまなシンボルを持っているのには、わけがある。派手で目立つものを持っていると、敵から襲われやすい。にもかかわらず、こうして生きている自分は、強く優秀な個体なのだとアピールしているのだ。これは、ハンディキャップ理論と呼ばれ、多くのオスたちは身の危険を冒してまでも、自らのシンボルを巨大化させたのだ。

角を大きくするためには、多量のカルシウムを犠牲にする必要がある。また武器としては、必要以上に大きく、敵から逃げるときにはかえって邪魔にさえなる。またクジャクの羽も、必要以上に大きく派手である。このようにオスが、さまざまなシンボルを持っているのには、わけがある。派手で目立つものを持っていると、敵から襲われやすい。にもかかわらず、こうして生きている自分は、強く優秀な個体なのだとアピールしているのだ。これは、ハンディキャップ理論と呼ばれ、多くのオスたちは身の危険を冒してまでも、自らのシンボルを巨大化させたのだ。

さらにオスは、パートナーを獲得するために、さまざまな行動を起こす。カエルの、声によるアピールもその一つ。カワセミは、取った魚が引っかからないように、頭からメスに渡す気配りのプレゼント。ツカツクリは、生まれてくる子供のために巨大なベビーベッドを作ってメスを誘う。

さらにオスは、パートナーを獲得するために、さまざまな行動を起こす。カエルの、声によるアピールもその一つ。カワセミは、取った魚が引っかからないように、頭からメスに渡す気配りのプレゼント。ツカツクリは、生まれてくる子供のために巨大なベビーベッドを作ってメスを誘う。 産み落とされた卵は、親鳥にではなく地面の熱で温められ、雛は自力で地上に這い出し、親の手助けなしに巣立っていく。したたかなメスに踊らされるオスたち。自分の子孫を残すためには、ライバルとも戦わねばならない。しかし、たとえ闘いに敗れたとしても、オスは必死で努力を続ける。

産み落とされた卵は、親鳥にではなく地面の熱で温められ、雛は自力で地上に這い出し、親の手助けなしに巣立っていく。したたかなメスに踊らされるオスたち。自分の子孫を残すためには、ライバルとも戦わねばならない。しかし、たとえ闘いに敗れたとしても、オスは必死で努力を続ける。

メスのふりをしてカップルに近づき、精子を振りかけるサケ。交尾中のカップルに付きまとい、隙を見て横取りを狙うアゲハチョウのオス。ギフチョウのオスは、ほかのオスに横取りされないために、交尾のあとに、メスの生殖器に蓋をしてしまう。

メスのふりをしてカップルに近づき、精子を振りかけるサケ。交尾中のカップルに付きまとい、隙を見て横取りを狙うアゲハチョウのオス。ギフチョウのオスは、ほかのオスに横取りされないために、交尾のあとに、メスの生殖器に蓋をしてしまう。

トンボのオスは、交尾をした後のメスも逃がさない。自分が交尾をするために、なんと、前に交尾をしたオスの精子を掻き出してしまう。

トンボのオスは、交尾をした後のメスも逃がさない。自分が交尾をするために、なんと、前に交尾をしたオスの精子を掻き出してしまう。

さらに子殺し。ライオンは、交尾のためなら、ほかのオスの子供を殺す。子育てをしている限りは、メスは発情しない。そこで、子供を殺すことでメスを発情させ、オスは交尾にありつく。

いっぽうメスはといえば、さまざまな方法で発情を表明して、オスを誘う。チンパンジーの場合、お尻が赤く腫れたら、これが発情の印。交尾の際に、オスを食べてしまうカマキリ。

いっぽうメスはといえば、さまざまな方法で発情を表明して、オスを誘う。チンパンジーの場合、お尻が赤く腫れたら、これが発情の印。交尾の際に、オスを食べてしまうカマキリ。

生まれてくる子供の栄養となってしまうオス。凄まじいオスとメスの駆け引き。遺伝子を残すためには、手段を選ばない。そしてパートナーを選ぶ主導権は、あくまでもメスが握っている。

生まれてくる子供の栄養となってしまうオス。凄まじいオスとメスの駆け引き。遺伝子を残すためには、手段を選ばない。そしてパートナーを選ぶ主導権は、あくまでもメスが握っている。

人間のセックス

そもそも、生まれてくる前から男は、女に選ばれている。卵子には限りがあり、精子が、一回に2億もの数を作り出すのに対して、受精のチャンスに巡り合う卵子の数は、渉外でわずか500個余りに過ぎない。少ない卵子をより良い個体として生み、次の世代に子孫を残すために、メスは、徹底的にオスを選り好みする。そして、なるべく多くのオスをふるいにかけるために、メスは、発情の表明をしてオスを誘う。動物たちのメスは、極めて単純な基準で、相手を選ぶ。より体の大きなオスである。それは、体が大きければ、力が強いからだ。さらに、そんなオスと交尾すれば、大きくて強いオスが生まれる確率が高い。もてるオスの精子こそ、もてる子供が生まれる可能性が高いことを、本能的に知っているのだ。そんなメスに誘われたオスたちは、メスを奪い合い、闘う。そして、戦いに勝ち得たオスだけが、メスを独占でき、遺伝子を残すことができる。だから、弱いオス、もてないオスは、遺伝子を残すことができない。動物の社会では、このルールが、厳然と成り立っている。まさに、弱肉強食の世界。繁殖も命がけなのだ。

子を残すという点では、動物と人のセックスに大きな違いはない。ところが、人と動物のセックスには、決定的な違いがある。その最大のものは、発情期である。人には、発情期がない。言い換えれば、人はいつでも発情と妊娠ができる動物なのだ。なぜ人には、発情期がないのか。それは、人が生き残るために必要な特徴だったのである。

子を残すという点では、動物と人のセックスに大きな違いはない。ところが、人と動物のセックスには、決定的な違いがある。その最大のものは、発情期である。人には、発情期がない。言い換えれば、人はいつでも発情と妊娠ができる動物なのだ。なぜ人には、発情期がないのか。それは、人が生き残るために必要な特徴だったのである。

出産直後に動き回れる動物は、子どものうちから狩りを覚え、自立も早いが、人の子供の成長は遅く、自立には時間がかかる。そして、妊娠期間も長く、その割に生まれる子供の数も少ない。人を他の動物と比べると、いかに繁殖効率の悪い動物かがわかる。絶滅型の生き物とさえ呼ばれている。人が生き残り、繁栄するためには、せっせと子作りをする必要があった。

出産直後に動き回れる動物は、子どものうちから狩りを覚え、自立も早いが、人の子供の成長は遅く、自立には時間がかかる。そして、妊娠期間も長く、その割に生まれる子供の数も少ない。人を他の動物と比べると、いかに繁殖効率の悪い動物かがわかる。絶滅型の生き物とさえ呼ばれている。人が生き残り、繁栄するためには、せっせと子作りをする必要があった。

少しでも多くの子供を作るためには、発情する期間が限定されていないほうが都合がよかったのだ。結果、現在人は最も数の多い動物となった。そして発情期がない人にだけ、霊長類のなかでも珍しい、身体上のある特徴が生まれた。それは、オスの生殖器と、メスの乳房の大きさである。人のオスの生殖器は、霊長類の中でも最も大きく、繁殖だけが目的ならば、必要以上に巨大である。

少しでも多くの子供を作るためには、発情する期間が限定されていないほうが都合がよかったのだ。結果、現在人は最も数の多い動物となった。そして発情期がない人にだけ、霊長類のなかでも珍しい、身体上のある特徴が生まれた。それは、オスの生殖器と、メスの乳房の大きさである。人のオスの生殖器は、霊長類の中でも最も大きく、繁殖だけが目的ならば、必要以上に巨大である。 さらに、人のメスの乳房も、授乳だけが目的ならば、盛り上がる必要はない。これは、人が直立二足歩行を始めた結果、チンパンジーのようなお尻の発情シグナルが機能しなくなり、その代用として乳房が盛り上がったといわれている。発情の表明と快楽を追求した結果生まれたのが、人の巨大な生殖器と乳房なのだ。

さらに、人のメスの乳房も、授乳だけが目的ならば、盛り上がる必要はない。これは、人が直立二足歩行を始めた結果、チンパンジーのようなお尻の発情シグナルが機能しなくなり、その代用として乳房が盛り上がったといわれている。発情の表明と快楽を追求した結果生まれたのが、人の巨大な生殖器と乳房なのだ。

ボノボ・もう一つの性

謎の類人猿、ボノボ。彼らの性行動は、セックスのもう一つの在り方を人間に教えてくれる。西アフリカのザイールに住む類人猿、ボノボ。かつては、ピグミーチンパンジーと呼ばれていた、最も人に近いサルである。発情期もほかのサルに比べ非常に長く、妊娠期間は9か月。

謎の類人猿、ボノボ。彼らの性行動は、セックスのもう一つの在り方を人間に教えてくれる。西アフリカのザイールに住む類人猿、ボノボ。かつては、ピグミーチンパンジーと呼ばれていた、最も人に近いサルである。発情期もほかのサルに比べ非常に長く、妊娠期間は9か月。 二足歩行を得意とし、さらに、餌をめぐる争いが、殺し合いにまで発展することはない。ときには、分け与えることもする。チンパンジーよりもさらに人に近いサル。それがボノボ。彼らは、力による抗争を、独自の方法で回避することができる。

二足歩行を得意とし、さらに、餌をめぐる争いが、殺し合いにまで発展することはない。ときには、分け与えることもする。チンパンジーよりもさらに人に近いサル。それがボノボ。彼らは、力による抗争を、独自の方法で回避することができる。

いま、彼らの目の前に餌が置かれた。すると、群れの中に分け前をめぐって緊張が生まれる。この緊張を回避するために彼らは、次々に性行為を始める。そして、緊張が解けると餌は分配され、食事が始まる。彼らは、セックスを手段として争いごとを避けたのだ。よく見ると、その行為は異性間だけではない。メス同士の同性間でも、性行為が行われている。メス同士が性器をこすり合わせるホカホカといわれる行為は、他のサルには見受けられない。メス同士の友好関係を保つために行われる、ボノボ独特の性行為である。

さらに親は、子供をあやすかのような性行為をする。繁殖とは無関係なセックスが、ボノボには存在する。彼らはセックスを使い、争いを避け、平和を維持する。彼らの行動は、セックスが緊張感をやわらげ、コミュニケーションの手段となり得ることを示している。

コミュニケーションとしてのセックス

人もセックスをコミュニケーションの手段として利用してきたことは間違いない。さらに人は、セックスを快楽の道具として発展させ、男と女の一般的な概念を超えた、さまざまなセックスの形を作り上げた。いまや、社会的にも認められ、アメリカでは法律もできた同性愛。SM。そして、肉体を通り越して物に快感を求めるフェティシズム。

人もセックスをコミュニケーションの手段として利用してきたことは間違いない。さらに人は、セックスを快楽の道具として発展させ、男と女の一般的な概念を超えた、さまざまなセックスの形を作り上げた。いまや、社会的にも認められ、アメリカでは法律もできた同性愛。SM。そして、肉体を通り越して物に快感を求めるフェティシズム。

これらは、人が自ら作り上げてきた、新しいセックスの形なのだ。だから、それらを、悪徳や、退廃といった言葉で一概に排除できない。それらもまた、性の進化の一つの過程であり、もしかしたら、新しい形のコミュニケーションとして平和を維持する手段になるかもしれない。

これらは、人が自ら作り上げてきた、新しいセックスの形なのだ。だから、それらを、悪徳や、退廃といった言葉で一概に排除できない。それらもまた、性の進化の一つの過程であり、もしかしたら、新しい形のコミュニケーションとして平和を維持する手段になるかもしれない。

環境に適応しながら、進化し続けるために生み出されたオスとメス。男と女。そして、性という画期的なシステムが、明日の進化をつないでいく。

環境に適応しながら、進化し続けるために生み出されたオスとメス。男と女。そして、性という画期的なシステムが、明日の進化をつないでいく。

<終>